Kabar kurang enaknya, kasus ini tidak hanya sekali terjadi. Entah gelombang kebudayaan apa yang bikin orang-orang jadi sering bertanya dalil. Bro, Sis, Ikhwah...makan penyetan pakai lalapan kobis goreng juga nggak ada dalilnya, tapi kan itu enak, lho!

Fenomena yang paling membingungkan tentu saja sikap-sikap politik praktis atas nama Islam yang akhir-akhir ini jadi tren. Karena seorang gubernur yang konon dimenangkan oleh kelompok Islamis kepleset berbicara untuk mengembalikan kejayaan pribumi muslim, para pendukungnya ramai-ramai ganti gambar profil ber-header "saya pribumi" di media sosial. Padahal, tanpa perlu pakai header keterangan pribumi pun nama asli mereka jelas-jelas sudah "Karjo Prasetiyo".

Lain cerita kalau nama lahirnya adalah Jackie Chan atau Michelle Ricardo. Si Karjo ini konon bekerja di sebuah perusahaan asing, dan kadang bicaranya masih kearab-araban. Jika musim boikot-boikotan produk Yahudi yang terdiri dari perusahaan makanan dan kebutuhan pokok dari Amerika tiap kali terjadi pergolakan di Palestina, ia yang paling terdepan mengumumkan gerakan boikot di media sosial. Tapi, ketika produk Yahudi itu memberi sponsor untuk kegiatan dakwah komunitasnya, ya diterima sajalah, lumayan!

Tetapi, zaman memang telah berubah. Panggung politik Islam berhias manuver intelektualitas tingkat tinggi seperti yang dilakukan tokoh-tokoh Masyumi dan NU di era Orde Lama dan Orde Baru --yang meskipun selalu kalah oleh kaum nasionalis dan abangan-- makin bergeser. Realitas hari ini adalah realitas media sosial yang dalam bahasa Jonah Berger disebut contagious. Saluran informasi makin banyak, tapi tiap-tiap orang mengendalikan apa yang ada di tangan masing-masing dan memilih mana yang menurut mereka paling benar. Propaganda bukan lagi berupa agitasi di ruang publik, melainkan provokasi di ruang-ruang paling privat yang menggemakan keriuhan dan psikologi ketakutan massa.

Era ini melahirkan politik identitas kebablasan berbasis populisme Islam, mendorong para partisan serba ngotot dengan jargon Islam kaffah tapi belum kaffah pondasi ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi dan politiknya. Seringkali, reaksi sumbu pendeknya hanya berakhir sebagai parodi.

Sudah pernah dengar anekdot seseorang yang meninggalkan agama Islam hanya gara-gara menurutnya agama Islam itu ribet? Tenang dulu, ini bukan ajakan menistakan agama. Konon, cerita itu sungguh terjadi. Dalam survei acak saya, ada banyak orang yang mengaku punya teman pindah agama karena alasan-alasan menggelikan. Misalnya, menganggap perintah salat lima waktu sehari itu terlalu berat, tidak mampu berkompromi dengan larangan dan makanan-makanan yang diharamkan, perintah puasa, dan lain sebagainya. Mari diakui saja, dalam hati kita juga pernah mengaku semacam itu, atau minimal, kita pernah mengeluh ketika menjalani ibadah wajib.

Akan tetapi, saya juga punya seorang teman Nasrani yang masuk Islam justru sebab keribetan itu. Dahulu kami punya kelompok diskusi kecil lintas iman yang sering mendiskusikan perkara-perkara imanen pemeluk agama. Suatu malam, ia bilang bahwa ia takjub dengan Islam yang memiliki perangkat begitu lengkap untuk memandu hidup dan postulat untuk mempercayai dunia lain setelah kematian; maksudnya tentu saja mengimani kiamat.

Saya ingin menjelaskan, bahwa kerja-kerja aliran tarekat dan fikih, yang menurut persepsinya memudahkan banyak urusan itu, sesungguhnya adalah bagian dari perjalanan panjang sejarah Islam, yang di dalamnya terdapat kebudayaan, tradisi intelektual serta pergolakan sosial dan politik yang juga pasang surut dalam lintasannya. Ajaran Islam yang paling inti, seperti tauhid dan juga wahyu Al Quran selalu statis, sama seperti teks lain, jika tidak mempertimbangkan fungsi konteks dan subteks ruang dan zaman.

Saya urung menjelaskan macam-macam kepadanya. Saya biarkan saja ia menikmati proses menuju hidayah itu. Saya tidak pula bangga bahwa secara statistik jumlah pemeluk Islam akan meningkat. Buat apa? Toh katanya kelak kita semua masuk ke yaumul mizan hingga menantikan yaumul hisab pun sendirian. Perkara pandangan keagamaan sungguh intim dan personal. Lain urusan jika ketika jadi muslim nanti ia ternyata malah berubah kriminal atau bikin masalah kemasyarakatan, hal itu adalah masalah hablumminannas yang hukumnya fardu kifayah. Seseorang punya hak dan tanggung jawab atas keamanan sosial manusia lainnya yang dalam bahasa Al Quran disebut dengan istilah wali amri. Dalam konteks keindonesiaan, menjadi wali amri yang turut serta menjaga keamanan sosial pun tak hanya buat sesama Muslim, tapi buat semua warga negara yang mesti diperlakukan secara adil di hadapan konstitusi.

Menjadi pemeluk agama sungguh bukan perkara sederhana. Sejak kecil, ketika pola berpikir kita masih begitu rasional dan jauh dari kemampuan berpikir abstrak, kita membayangkan arsy Tuhan seperti seorang raja yang bertahta di puri dengan sejumlah malaikat di kanan dan kiri singgasana-Nya bagaikan para prajurit. Kita mencoba menerjemahkan mengapa kita dilarang makan babi, harus minum sambil duduk, lalu kita senang ketika mendapat legitimasi ilmiah dari penelitian-penelitian orang Barat yang bahkan bukan Muslim. Kita menepuk dada karena risalah agama kita ternyata tidak main-main saat mengajukan sebuah hukum.

Ketika dewasa, saat telah mampu berpikir abstrak, kita menjumpai banyak sekali interpretasi atas ayat. Syariah, sebagai pelembagaan kehendak Tuhan dalam bentuk yang spesifik itu memunculkan banyak mazhab dan kelompok pemeluk Islam. Ada pula yang menolak mazhab dengan menamai diri sebagai kaum pembaharu yang progresif, sebaliknya banyak pula mensakralkan teks dan tokoh sehingga pemahaman terhadap teks berhenti sejak 1500 tahun lalu. Persoalan tafsir ini terjadi di semua agama dan kepercayaan, yang kemudian melahirkan secara umum istilah tradisionalis, moderat, fundamentalis hingga ekstremis.

Kita kemudian paham, bahwa di atas kebenaran ada komponen yang dinamakan kebijaksanaan. Dalam upaya menjadi bijaksana itu, para pemeluk agama ramai-ramai mencari guru. Di dalam Islam, pintu kerasulan terhenti setelah Muhammad. Rasul Muhammad adalah sumber petunjuk esoterik sekaligus eksoterik. Fungsi eksoterik setelah Muhammad dimulai dengan pewarisan otoritas ilmu pengetahuan berupa penafsiran esoterik, proses takwil dan upaya-upaya hermeneutik dari wahyu secara langsung dari Nabi Muhammad. Pihak-pihak yang memiliki otoritas itu biasa disebut sebagai imam, syekh, tuan guru, ulama, kiai, ajengan dan istilah lain yang merepresentasikan entitas manusia yang salih secara batin sekaligus tajam secara akal dan kecerdasannya.

Oleh sebab itu, saya kembali tercenung pada komentar seorang teman suatu ketika setelah membaca kolom saya. Menurutnya, saya tidak boleh mengutip pendapat tokoh atau ulama karena mereka masih berpeluang salah sebagai manusia, dan saya harus senantiasa kembali kepada Al Quran dan hadist yang telah terjamin kemutlakannya. Duh, Gusti! Selain tren gemar minta dalil, budaya mana lagi sih yang sedikit-sedikit gemar bilang "kembali ke Al Quran dan hadist" ini? Kalau ulama yang jelas otoritas keilmuannya tidak terpelihara dari kesalahan, lantas bagaimana kita mau kembali seorang diri? Memang sudah tahu jalannya?

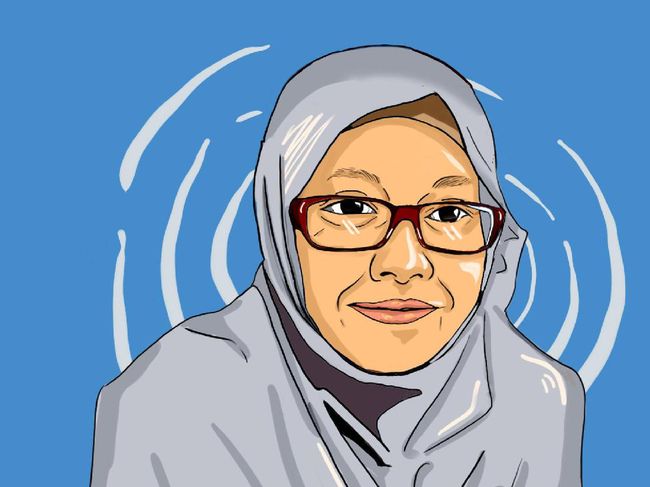

Kalis Mardiasihmenulis opini dan menerjemah. Aktif sebagai periset dan tim media kreatif Jaringan Nasional Gusdurian dalam menyampaikan pesan-pesan toleransi dan kampanye #IndonesiaRumahBersama. Dapat disapa lewat @mardiasih

(mmu/mmu)

No comments:

Post a Comment